Table of Contents

Toggle【如魔法般的情緒教育】

「台灣僅4位合格認證的戲劇心理老師」萬叔,是唯一得到紐約大學戲劇情緒系統授權,和北美戲劇心理協會註冊(證702)資格的華人,在這篇文章想與大家分享戲劇情緒系統究竟是什麼?怎麼進行?需要上台演戲嗎?同時也會解答大家對於戲劇心理學常見的疑惑。

提到心理相關的職業,大多數人第一個想到的便是精神科醫師以及諮商師,前者主要負責診斷、開處方箋,而後者則主要通過談話的方式,來疏通人們內心打不開的結。心理諮詢的領域是相當廣泛的,除了上述兩種比較常見的管道之外,也有其他像是用戲劇、音樂、繪畫……等使用藝術媒介的方式。

戲劇如何教出正向的孩子?

畢業於紐約大學戲劇心理研究所的萬叔,萬叔在紐約大學所接受的訓練,是源自Robert Landy博士於1984年所開展的「角醒系統」,在工作時我們會從孩子熟悉、喜歡的遊戲,為他打造一個專屬的情緒劇本,在劇本中引導他學習情緒與行為。

❮戲劇心理學理論:角色世界觀❯

幼兒的內在世界就像是一系列的角色組成的,從社會化的、情緒的、家庭的、美感等…各式角色、人的內在充滿著多元人格角色👼🏻🤴👨✈️👨🌾👩

擁抱小霸王的人格角色

安潔拉有學習障礙,字寫的歪七扭八,無法正常看書,成績表現不好,被同學欺負,寫一篇作業通常要花一個小時以上,媽媽對他很失望,常常陪他寫作業到半夜,但是他還是做不好….他是個自尊心受損、沒有安全感、脆弱的孩子。見到他的第一次,他主動找我下棋,在他主動的背後,是他想贏的動機,他會耍無賴,訂對自己有利的規則,讓我輸…

其實…在現實生活中他從沒被關注過,在他的生命劇本中,他被認為是個失敗者,學業成績令他挫敗,所以他渴望用強烈的手段,讓別人覺得他很厲害,因為他在學校跟家中都沒有獲得人和成就感,所以在我跟他下棋時,這是唯一她可以獲得成就感的機會,他當然要好好抓住這個機會呀,去彌補他在學校跟家裡的遺憾,所以….他只要發現我快要贏了,他就會變身成小霸王,翻桌,毀掉遊戲,甚至會朝我丟玩具,在我們的關係中,他扮演了一位帶刺、不安的小霸王。

如何引導小霸王

在一次積木的遊戲中,他很有創意地形容積木是他愛的羊肉串,當下知道他喜歡吃烤羊肉串後,我馬上扮演起賣羊肉串的店小二,讓他當老闆,我想把他從一位帶刺、不安的小霸王引導為熱情、開朗、有自信的小吃店老闆

我:『老闆,今天我們要準備什麼食材?』

❮戲劇心理學理論:拓展同類型角色的反差特質❯

小霸王跟老闆都屬於權威性的角色,區別是小吃店老闆可發展出親切、開朗的人格特質,我扮演店小二的角色陪伴安潔拉,做他的模範,每次他來我們倆會一起備料,一起討論食譜。

我:『老闆,我們一起備料吧』

店小二的陪伴幫他建立安全感,漸漸的他卸下武裝

❮戲劇心理學理論:角色的整合❯

戲劇心理融入了東方道家『太極』的概念,陰與陽就像是內在的角色一樣,沒有絕對的好與壞,每一種人格角色都有它存在的意義❤️

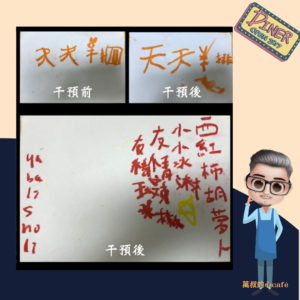

增強自我效能和修復自信心

他卸下武裝後,我帶他突破內在的困境,增強自我效能,我引導他一起為小吃店的招牌和菜單題字,帶領他重拾對寫字的信心,當我們一起題字時,我看見他的害怕與猶豫,我陪伴與鼓勵他,試了僅僅兩次後,他的字明顯變得更好讀

我的感受

至今我仍然會想起安潔拉,他曾經跟我說:我最喜歡圖書館,一個無法寫字被其他同學欺負的孩子,會喜歡來到圖書館?!當我看到他拿起積木眼睛發光的說出羊肉串時,我明白了!他的創意和自發性就是他最大的天賦,我們便開始了這場即興的蛻變之旅

有許多人聽到戲劇心理第一反應是想到演戲,也被不少人問過「我不喜歡背台詞,可以來參與嗎?」其實,如同上述的案例,他原本是個小霸王,但是戲劇心理學啟動了人類與生俱來的創造力和自發性,在我創造的安全環境中,他內在被擴張,學會了權威性的角色還可以是一位有自信,親切又和善的小吃店老闆。因此戲劇心理學與戲劇對比不是在於表演的好不好,也不用強調任何演戲的技巧和美感的展現,我們認為只要投入在當下的情境中就是最美的,一切都會通過戲劇心理師的引導自然發生,當然更沒有要背什麼台詞了,也不會有打分數跟表演好或不好的評價。

通過羊肉串妹妹的例子,我們把積木變成了羊肉串、廚房玩具變成了我們的食材、桌椅和布被我們佈置成小吃店,除了使用創造故事、角色扮演、即興創作、演出等作為溝通的管道,也會視情境的需求使用音樂、繪畫、黏土等不同的素材來跟學員工作。

老師本身也要發揮創意和自發性的來支持個案,尤其是因為這些故事都是即興發生的,我們會以活潑的、生動的、沉浸式的方式來引導學員去演練生活中的各種需要突破的情境,再以動態的學習法去幫助學員達到生命中的目標。羊肉串妹妹自然的在情境中會投射出內在無意識的狀態,而老師會陪伴在他身旁給予賦能,引導他進行自我覺察,一同挑戰困境,一起成長。

戲劇心理學(Role Awakening ®)是什麼呢?

戲劇心理學強調「內在人格角色的整合」邀請你想一下,如果人生是一場戲,那麼你擔任了什麼樣的角色呢?

我們把內在世界看成一系列的角色,從社會化的、情緒的、家庭的、美感的各式角色、人的內在充滿著多元人格角色,戲劇心理還融入了東方的文化『結合了太極』的概念,陰與陽就像是角色一樣,沒有絕對的好與壞,每一種人格角色都有它存在的意義,所以高敏感孩子的高敏感不應該被壓迫,而應該被善於利用成為一個細膩的觀察者,同時,我們帶著高敏的孩子學會小霸王的霸氣,幫助他在資訊量太多的時候能夠表達自己,高敏感與小霸王可以同時存在,沒有好與壞,如同太極的陰與陽,兩者都有存在的價值

與其他地方不同的是,在戲劇中我們強調做中學,在角色中,學習情緒表達和情緒調整是最有效的,所以在八零年代紐約大學的這一套系統又稱為角ㄐㄩㄝˊ醒系統,把我們內在那些沉睡有潛力的角色都喚醒!進行整合

角醒系統是戲劇心理唯一的理論,它能夠幫助高敏感、亞斯伯格以及不善於表達自己的幼兒通過專屬劇本的訂製「達到正向的情緒循環,主動表達,和跳脫舒適圈的能力!」

戲劇情緒系統的概念

心理諮詢源自歐美,在亞洲的文化脈絡下,大眾普遍還是認為來上課是有問題的。

其實上課的意義很廣,我遇過學員想要學習在團體中如何找到自己的定位、想要了解自己的原生家庭、想要練習與另一半溝通、想要探索職業生涯和生命的意義,這樣的議題每個人都有可能遇到。

因此要澄清的是:戲劇心理雖然稱為「心理」,其實我們每個人都有可能遇到生命中的難關,如果我們當下沒有具備足夠的情緒工具,或是被慣性的思考、行為拉進當局者迷的漩渦中,便會沒辦法客觀地看待所面對的事。

當我們的內在處在衝突與矛盾中時,會需要藉由專業第三人的協助才能更了解自己,我自己也有定期的上課,做自我成長

因為認識自己是一輩子的事,我很有渴望去追求認識自己未知的部分

所以並不需要被戲劇心理的名稱給限制住了,只要能實際幫助到我們的資源都是很值得去善用的。

戲劇心理學是什麼?

戲劇心理學屬於後現代主義,表達性藝術心理的其中一個分支,指的是運用戲劇的媒介來進行心理干預,達到心理的成長和轉變。

對比於傳統的諮商以口語為主,戲劇情緒系統的特色是「非語言溝通」、「體驗式學習」、「安全」及「遊戲力」,過程中老師會視每個學員的需求和狀態,運用角色扮演、說故事、即興創作等方式,搭配物件把內在世界具象化,幫助大家說出自己的故事,通過故事中的隱喻直接與無意識對話、連結自己的內心,釋放過不去的情緒和傷痛,達到接納自己,與自我和解。

歷史

早在希臘時期就有關於戲劇作為情感宣洩的文字記錄,在亞里斯多德的著作《詩學》中提出了,戲劇能夠釋放人的負面情緒,緩解精神上的痛苦並獲得快樂,使心靈得以被淨化(又稱為「悲劇的淨化作用」)。到了西元1930年代,英國的學者Peter Slade等人才將戲劇心理發展為專業的學術領域,作為運用。

而我所就讀的紐約大學,則是美國戲劇心理學術的發展起源地,八零年代紐約大學戲劇心理創始人Dr. Robert Landy整合了心理學、社會學、戲劇理論,把這套系統稱為【角ㄐㄩㄝˊ醒系統】,目標是喚醒孩子內心那些沉睡有潛力的角色,進行鍛煉與整合。

北美戲劇心理協會認證

Dr. Robert Landy也與其他志同道合的夥伴,一起成立了北美戲劇心理協會,期望將來能夠用這套系統幫助更多的人,因此紐約大學是第一個受到北美戲劇心理協會認可的學校,要畢業於協會授權的紐約大學之後,結合至少兩年的實務經驗,才有機會進入認證的考試流程,這套扎實的系統化培訓,結合學術研究與實務工作,才算是一個認證的戲劇心理師。目前Dr. Robert Landy已經退休成為榮譽教授,同時也是萬叔情緒教育團隊的顧問。

在什麼樣的空間進行?

在類似排練室的教室上課,空的空間象徵了無限的可能性,場地大小跟人數的多寡有關,需要有能夠進行肢體動作的開放度,同時也需要讓人感到被包覆、安全和信任很重要。色調會以溫和舒適為主,太鮮豔的顏色較容易帶給人壓迫感,像我跟孩子工作的話空間有保護墊,並且給孩子配置一個專屬遊戲箱,裡面放多元的物件,幫助我們理解他的內在世界。

服裝規範

因為進行戲劇活動時通常會席地而坐,角色扮演的時候也會需要跑跑跳跳,無論是老師或是小太陽(我們對孩子的暱稱)或是大人都要避免穿裙裝、高跟鞋、西裝、緊身牛仔褲這類不方便活動的裝備,建議穿輕鬆舒適的運動服。

適合怎麼樣的人?

人的大腦一輩子都有神經可塑性,不管幾歲都可以達到改變的,當然越早開始改變,效果就越顯著。戲劇情緒系統的最大特色之一是通過肢體、故事、角色的「非語言溝通」

戲劇特別適合口語表達尚未發展成熟的幼兒、高敏感族群、個性內向、抗拒表達的人。正是因為通過口語難以表達,藉由故事和角色就像戴上了面具,離真實多了點距離,上了一層保護膜,比較害羞、敏感的學員因為內在世界豐富,反而更適合通過戲劇的媒介表達自己。並且投入在藝術時,學員會進入心流,會增加對事物掌控力,還有一種幸福感,是會上癮的呢

我相信:每個孩子都有他的天賦,而我因為自己是高敏感人,通過表演,塑造了我強健的人格,讓我有機會跨出舒適圈,追尋我的夢想,正是因為這段經歷,讓我想把戲劇心理的資源分享給更多家庭,所以我現在專注在學齡前3-6歲家庭,通過一對一的情緒教練課,打造量身定制的情緒劇本,再把孩子的改變回饋給家長,促進情緒的正向循環,幫助家長看見小朋友的內心世界,讓家庭更加和諧,親子溝通更順暢。

課程需要花多久時間呢?

戲劇心理是一個過程性導向的方法,會依據個案所要達到的目標而定,並沒有絕對幾次。因為是個人化且連續的一段長期的歷程,每個階段都會有階段性的目標。

就好比健身的概念,當你想要減脂,頭三個月的課程會幫助你的身體學習肌肉記憶,並且先練習使用機器鍛鍊出基本的肌肉量,當身體習慣了基礎的重訓後,才能使用更進階的槓鈴和啞鈴,身體才會有一些塑形的效果出來,真正健康的減脂是需要至少半年到一年時間的,更進階的是馬甲線、人魚線,需要更進階且更勤快的鍛鍊。身體是不會一夕之間改變,是隨著每個階段的狀態、目標一步一步的產生正向的變化。

人的身體都如此了,那更何況是隱藏在冰山底下的心理活動呢?以羊肉串弟弟的例子,他的療程每週一次,扣除寒暑假,總共持續了十個月。從臨床的數據和經驗顯示,至少要定期每週一次,定量參與十二次,就會看見正面的改變,這也是奠定蛻變的基石。

例如亞斯的孩子,在定期參與了三個月後,改變顯著,只要開始參與,就是改變的契機。

專業能力與人格特質剖析

首先在人格特質上有幾個我認為很重要的:

- 要願意、喜歡和遊戲。這裡指的遊戲並不是隨意的消遣娛樂,而是有針對學員需要達成的目標去設計,有目的性地去擴展他的能力並在好玩有趣的環境中給予他內在的整合。

- 對於人有好奇心。抱持一顆渴望了解他人的心是非常重要的。

- 喜歡與人工作。享受跟學員在一起遊戲的狀態,不管是喜、怒、哀還是樂,都願意擁抱他當下的感受。

- 跨領域整合的能力。這是一門綜合的學科,需要具備跨領域整合的能力才能活用所學。

戲劇心理老師的專業能力則可從這三個角色來透析

- 藝術家:要有感染力,就像是把學員帶入情境中的演員; 當學員在情境中時,要做一位能引導他們跨越舒適圈的導演,還有要有能夠整理學員生命故事,像是劇作家的能力,並且根據現場狀況有時候還會要成為音控、舞台設計,是一個多元且綜合的能力。羊肉串老闆與員工的故事就是我與安潔拉即興創造出來的,我演了他的員工,同時我引導他練習老闆可以是一位溫和大方的人,並且我們在即興表演後還把故事一起記錄下來,作為他以後學習的圭臬

- 學術研究者:心理學屬於科學,是有理論和臨床的實踐和數據分析,在工作時的干預都是有數據、論文與臨床經驗的佐證與仿間的靈性課程不同,因此要具備歸納、類比數據和擁有科學研究者的精神。

- 心理匠人:根據學員的狀態,要引導學員覺察、反思在他們生命故事中的角色和行為的模式,甚至有時候要進入情境與對方面質,像是一開始安潔拉扮演的老闆更像是一個暴躁的老闆,我扮演的員工會按撫他的情緒,並且引導他用不同的方式跟我互動。

戲劇情緒系統的理論與研究

以下為角醒系統之父,紐約大學榮譽教授Landy博士在書籍和期刊的發表。

2016年,人格面具與表演:角色在戲劇、治療與日常生活的意義.心理出版社

2007年,《躺椅和舞台:心理心理中的語言與行動》(The Couch and the Stage: Integrating Words and Action in Psychotherapy,簡體版由華東師範大學出版)

2001年,《我們如何看待上帝及其為何重要》(How We See God and Why It Matters)

2001年,《鏡中有上帝》(God Lives in Glass)

2001年,《戲劇心理新論文集:未竟之事》(New Essays in Drama Therapy: Unfinished Business)

1996年,《人格面具與表演:角色在戲劇、心理與日常生活的意義》(Persona and Performance: The Meaning of Role in Drama, Therapy and Everyday Life)

1996年,《戲劇心理隨筆:雙重人生》(Essays in Drama Therapy: The Double Life)

1994年,《戲劇心理:概念、理論與實務》(Drama Therapy: Concepts, Theories and Practices,中文版由王秋絨、吳芝儀校閱,心理出版社出版,1998年)

1982年,《教育性戲劇與劇場手冊》(Handbook of Educational Drama and Theatre)

英文期刊與研究

- J Landy, R. (1991). The dramatic basis of role theory. The Arts in Psychotherapy, 18(1), 29–41.

- Landy, R. J. (1993). Persona and Performance: The Meaning of Role in Drama, Therapy, and Everyday Life. The Guilford Press.

- Landy, R. J. (1994). Drama Therapy: Concepts, Theories, and Practices (2 edition). Charles C Thomas Pub Ltd.

- Landy, R. J. (1996). Persona and performance: The meaning of role in drama, therapy, and everyday life. Guilford.

- Landy, R. J. (2007). The Couch and the Stage: Integrating Words and Action in Psychotherapy (1 edition). Jason Aronson, Inc.

- Landy, R. J. (2008). The Dramatic World View Revisited: Reflections on the Roles Taken and Played by Young Children and Adolescents. Dramatherapy, 30(2), 3–13.

- Landy, R. J., Luck, B., Conner, E., & McMullian, S. (2003). Role Profiles: A drama therapy assessment instrument. The Arts in Psychotherapy, 30(3), 151–161. https://doi.org/10.1016/S0197-4556(03)00048-0